Dessiner l’écoulement du temps

Avant de me livrer au dessin, j'avais un désir qui

sans doute se mettait en travers et il fallut le réaliser

d'abord, vaille que vaille. ll me paraissait correspondre

à mes vrais besoins et même à un besoin général.

Au lieu d'une vision à l'exclusion des autres,

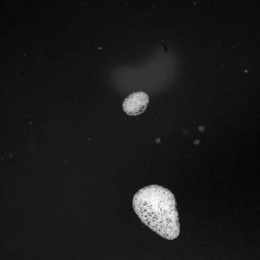

j'eusse voulu dessiner les moments qui bout à bout font la vie,

donner à voir la phrase intérieure, la phrase sans mots,

corde qui indéfiniment se déroule sinueuse, et, dans I'intime,

accompagne tout ce qui se présente du dehors comme du dedans.

Je voulais dessiner la conscience d'exister et

l'écoulement du temps. Comme on se tâte le pouls,

Ou encore, en plus restreint, ce qui apparaît lorsque,

le soir venu, repasse (en plus court et en sourdine)

le film impressionné qui a subi le jour.

Dessin cinématique.

Je tenais au mien, certes. Mais combien j'aurais

eu plaisir à un tracé fait par d'autres que moi, à le

parcourir comme une merveilleuse ficelle à nœuds

et à secrets, où j'aurais eu leur vie à lire et tenu en

main leurs parcours.

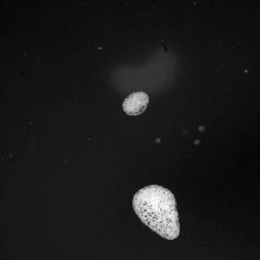

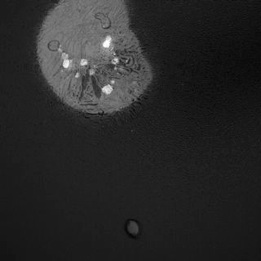

Mon film à moi n'était guère plus qu'une ligne ou deux

ou trois faisant par-ci par-là rencontre de quelques autres,

faisant buisson ici, enlacement là, plus loin livrant bataille,

se roulant en pelote ou —sentiments et monuments mêlés

naturellement— se dressant, fierté, orgueil, ou château ou tour...

qu'on pouvait voir, qu'il me semblait qu'on aurait dû voir,

mais qu'à vrai dire presque personne ne voyait.

lntrigué, on regardait mes pages en me demandant

quel genre d'"art" c'était là. Je les déchirai.

On m'avait trop fait douter de leur communicabilité.

Quelques personnes s'étaient dans cette écriture

intéressées à des groupes de traits par-ci par-là, à de

petits carrefours de l'impressionnabilité et de l'événement,

qu'ils appelaient signes, me poussant même à en faire

une sorte de dictionnaire.

Ils ne s'intéressaient toujours pas au déroulement.

Le cinéma n'était pas encore né depuis longtemps.

Un jour, un éditeur, qui en aurait voulu reproduire

quelques-uns pour un certain charme qu'il y trouvait,

me dit : "Vous n'avez qu'à les faire plus grands."

Fâché — car peut-on agrandir une écriture ?

— j'empoigne un pinceau (qui va remplacer la plume fine)

pour tout de suite démontrer impossible la

scandaleuse opération.

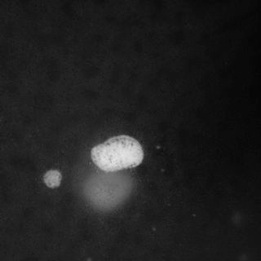

Tout en traçant les premiers traits je sentais,

à mon extrême surprise, que quelque chose de fermé

depuis toujours s'était ouvert en moi. et que par

cette brèche allaient passer quantité de mouvements.

Je devais apprendre moi-même l'horrible, trépidante

expérience que c'est de changer de tempo,

de le perdre subitement, d'en trouver un autre à la

place, inconnu, terriblement vite, dont on ne sait

que faire, rendant tout différent. méconnaissable,

insensé, décoché, faisant tout filer, qu'on ne peut

suivre, qu'il faut suivre, où pensées, sentiments,

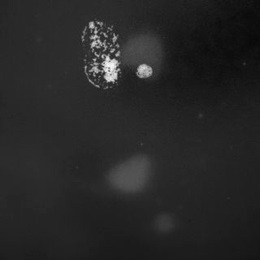

tiennent à présent du projectile, où les images

intérieures, aussi accentuées qu'accélérées,

sont violentes, vrillantes, térébrantes, insupportables,

objets d'une vision intérieure dont on ne peut plus

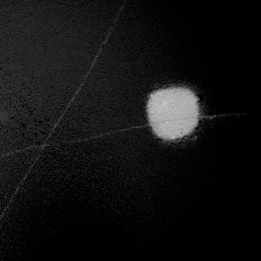

se détacher, lumineuses comme Ia flamme du

magnésium, agitées d'un mouvement de va-et-vient

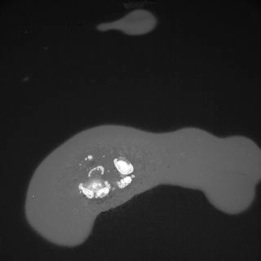

comme le chariot d'une machine-outil, infimes qui vibrent,

tremblent et zigzaguent, prises dans un incessant

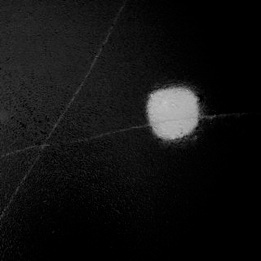

mouvement brownien, images où les lignes droites

saisies d'un emportement ascensionnel, sont natu-

rellement verticales, lignes de cathédrale, qui n'ont

pas de fin en hauteur mais continuent indéfiniment

à monter, où les lignes brisées sont un séisme continuel

de brisures, de morcellement, d'émiettement,

de déchiquetage, où les lignes courbes sont des

folies de boucles, d'enroulement, de volutes,

de dentelles infiniment compliquées, où les objets

semblent sertis de minuscules, éblouissantes rigoles

de fonte bouillante, où les lignes parallèles et les objets

parallèles indéfiniment répétés et d'autant plus

qu'on y pense, brisent la tête de celui qui vainement

veut se retrouver dans la pullulation générale.

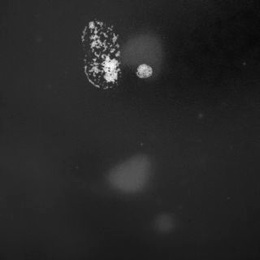

Images où dans un ruissellement, un étincellement,

un fourmillement extrême, tout reste ambigu et,

quoique criant, se dérobe à une définitive détermination,

où quoique dans une fête localisée, celle de l'optique,

on sait que l'on subit des trilles enragés, des sifflets

perçants, des cacophonies grotesques, des gammes

délirantes et comme enragées.

Arraché à son tempo, dans l'orage des infimes

vagues forcenées. ou dans l'enfer d'impulsions

pareillement soudaines, saccadées et démentes,

on ne peut imaginer que cessera jamais l'inhumaine vitesse...

Henri MICHAUX

"Vitesse & Tempo", Quadrum III,

Bruxelles, 1957